|

|

| 左 利尻富士の見える丘にて・・ 右 宗谷丘陵を伝う孤独なランナー・・ いずれも 勇知〜抜海 |

宗 谷 本 線 そうやほんせん 〔北海道〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> / 営業係数 | ’03年・運行本数 |

| 旭川〜稚内 259.4km | 1665 / 634 | 時刻表を見てください・・ | |

|

|||

|

|

| 左 利尻富士の見える丘にて・・ 右 宗谷丘陵を伝う孤独なランナー・・ いずれも 勇知〜抜海 |

|

|

| 左 北の母なる大河・天塩川に沿って・・ 右 雄大な河を強調してみた・・ いずれも 筬島〜佐久 |

|

|

| 2枚とも 抜海駅での夜のファンタジーを狙ってみたが・・ 何か今イチ |

|

| 予定では利尻山を背後に入れるつもりだったが・・ 鈍重な無地のスクリーンだけだった 勇知〜兜沼にて |

|

| 利尻山はまた今度・・ 取り敢えず雪景色をば・・ 勇知〜兜沼 にて |

|

|

| 今回の利尻山の状況 裾が微妙に見えてました |

海から内陸に8km入った勇知駅は御覧の通り 雲に隠れて利尻山は見えず |

|

| お目当ての普通列車の時刻になっても利尻山は現れず |

|

| キメ写真予定のコマも正面が樹に隠れちゃいました 歳を追う毎に下手になる『写真床』のワテ(涙) |

|

| て・・気分転換に別の場所へと移動して 今回コレがこの場所の『一番星』に・・ |

|

|

|

| 未練がましく元の場所に戻ったなら お目当ての普通列車の時は肉眼で辛うじて・・ 昼まで粘って特急列車の頃には裾野だけ魅せてくれました |

|

|

| 働いている所が見たかった・・ 天塩川に白い放物線を描く姿が・・ 仕事せずにノソノソと通過・・ 来年こそは・・ 2枚とも筬島〜音威子府 |

|

| 雪景色で銀色撮るとクスンじゃうね・・ 筬島〜音威子府にて |

木造駅舎のある駅

|

| 木造駅舎と列車の光跡 ’16のダイヤ改正で冬季の保線要員もカットとの事 保線要員の詰所として存在していたこの木造駅舎も いつまで在り続ける事ができるのか・・ |

|

|

|

|

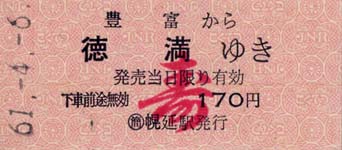

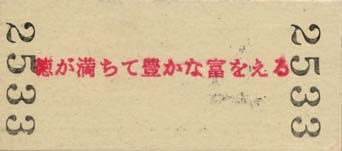

| 上 豊富から徳満への“寿”乗車券 下 裏面には「徳が満ちて豊かな富をえる」 と記されてあった・・ |

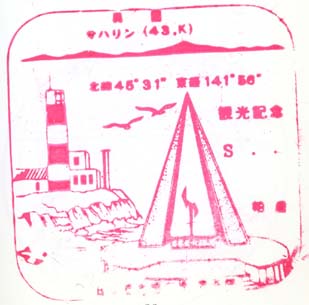

日本最北端到達の記念スタンプ 天北線が廃止になった後 我が国の最北端・宗谷岬へ 最も近い路線は宗谷本線となった・・ |

信 楽 線 しがらきせん 〔滋賀県〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | 移管年月日 | 移管時運行本数 | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> 営業係数 |

転換処置 |

| 貴生川〜信楽 14.8km | ’87・ 7・13 | 9往復 | 2085 / 554 | 信楽高原鉄道 | |

|

|||||

|

|

| 左 この日は“マイテ”とかいう 旧型客車が行き来していた・・ 右 マーガレットのお花畑越しに・・ いずれも 勅旨〜信楽 |

|

|

| マーガレットのお花畑より・・ 勅旨〜信楽 |

田植えの風景と・・ 雲井〜勅旨 |

札 沼 線 さっしょうせん 〔北海道〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> / 営業係数 | ’16年・運行本数 | |

| 桑園〜新十津川 76.5km | 2035 / 607 | 石狩当別〜新十津川 1往復 石狩当別〜浦臼 5往復 石狩当別〜石狩月形 下り2本、上り1本 札幌〜石狩当別 間は運行多数 一部は北海道医療大学 ゆき |

||

| 廃止区間と営業キロ | 廃止年月日 | 廃止時運行本数 | 転換処置 | |

| 新十津川〜石狩沼田 34.9km | ’72・ 6・19 |

浦臼〜石狩沼田 5往復 | 国鉄(現JR北海道)バス 2003年より北海道中央バス |

|

|

||||

|

|

|

|

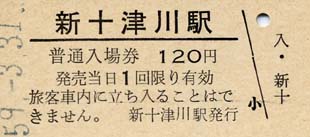

| 上 新十津川駅で一服する札沼線列車 下 新十津川駅入場券 結構レアかも・・ |

北の大地の母なる河・石狩川を渡る・・ 釜谷臼(現 あいの里公園)〜石狩太美 |

|

|

| 左 閑散区間は旧国鉄型車両の数少ない働き場所だ 右 秘境駅とされる豊ヶ岡で鉄道ファンと思しき乗客が一人 |

|

| 道都・札幌の近郊に こんなローカルな所があるなんて |

|

|

| 1日6往復・・ 終点まで行くのは更に半減して3往復の 廃止の声が聞こえる線区だ |

豊ヶ岡駅の待合所 昔ながらのしっかりした駅待合所だ |

|

| 雪深い所でも・・僅かな乗客しかいなくても・・ 定時運行を確約する日本の鉄道の心意気 |

|

| 「札沼線の終着駅」とそのまんまの新十津川駅スタンプ |

参 宮 線 さんぐうせん 〔三重県〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> / 営業係数 | ’03年・運行本数 |

| 多気〜鳥羽 29.1km | 2692 / 687 | 多気〜鳥羽 下り17本【内 8本快速、土曜は快速9本】 上り21本【内12本快速】 多気〜伊勢市 下り13本《休日は12本》【内 4本快速】 上り13本【土曜・休日 快速1本運転】 伊勢市〜鳥羽 下り 6本《土曜・休日は5本》・上り 3本 |

|

|

|||

|

|

| 引き潮で筏の現れた潟を見て快速列車はゆく 池ノ浦シーサイド(臨)〜鳥羽 |

潟を仕切る堰堤の上を列車が走る 池ノ浦シーサイド(臨)〜鳥羽 |

|

|

|

| 干潟の波戸場につながれた ボートを前景に入れてみた 池ノ浦シーサイド(臨)〜鳥羽 |

潮が引く前は水面が朝の雲を映し出していた・・ 池ノ浦シーサイド(臨)〜鳥羽 |

波戸場につながれたボートのエンジンが 前景を飾るオブジェとなって・・ 池ノ浦シーサイド(臨)〜鳥羽 |

項目トップに戻る トップページに戻る

花 輪 線 はなわせん 〔岩手県・秋田県〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> 営業係数 |

’03年・運行本数 |

| 好摩〜大館 106.9km | 2966 / 337 | 盛岡〜大館 下り7本・上り6本【内 1往復快速】 盛岡〜鹿角花輪 1往復 盛岡〜荒屋新町 1往復《上りは土曜・休日運休》 盛岡〜松尾八幡平 2往復 荒屋新町〜大館 1往復 鹿角花輪〜大館(秋田) 1往復 |

|

|

|||

|

|

| 湯瀬渓谷を渡る・・ 湯瀬(現 湯瀬温泉)〜八幡平 |

一面に白い綿帽子を被ると旅気分が大きくなる・・ 湯瀬(現 湯瀬温泉)〜八幡平 |

|

|

| 左 去年に続いて“2匹目のドジョウ”を狙ったのですが・・ もうちっと絞っておけば良かったかな・・ 右 今年はえらい雪が少ない・・ 岩手山も7合目以下に雪がないよ・・ いずれも 北森〜松尾八幡平 |

|

|

| 天気さえ良ければ何も考えず撮るには最高の場所です・・ | 木に隠してみたのだけれど・・ 雪が乗ってないからイマイチですね・・ いずれも 北森〜松尾八幡平 |

|

|

| 八幡平を背景に刈田を入れてみましたが・・ | 1時間もすればこんなに雪が解けて・・ これ、岩手県の正月風景ですよ・・ いずれも 北森〜松尾八幡平 |

項目トップに戻る トップページに戻る

米 坂 線 よねさかせん 〔山形県・新潟県〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> 営業係数 |

’03年・運行本数 |

| 米沢〜坂町 90.7km | 2210 / 438 | 米沢〜坂町 5往復【内 下り2本・上り1本快速】 米沢〜小国 1往復 小国〜坂町 1往復 米沢〜羽前椿 2往復 米沢〜岩泉 下り2本・上り3本《土曜・休日1往復増》 |

|

|

|||

|

|

| 左 荒川渓谷を渡る・・ 右 同じ所でも積雪時期となると・・ いずれも 羽前沼沢〜伊佐領 |

因 美 線 いんびせん 〔岡山県・鳥取県〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> 営業係数 |

’03年・運行本数 |

| 東津山〜鳥取 70.8km | 2528 / 447 | 時刻表を見てください・・ | |

|

|||

|

|

| 清流を見ながらゆく鉄道の旅も乙なもの・・ 知和〜美作河井 |

かつては“タブレット”急行【砂丘】も走っていた・・ 知和〜美作河井 |

小 海 線 こうみせん 〔山梨県・長野県〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> 営業係数 |

’03年・運行本数 |

| 小淵沢〜小諸 78.9km | 2362 / 637 | 時刻表を見てください・・ | |

|

|||

|

| 八ヶ岳連峰をバックに・・(現在は国道141号の赤い道路橋で邪魔をされている・・) 清里〜野辺山 |

|

|

| 辛うじて“山間鉄道”の雰囲気を出せたかな? 甲斐小泉〜甲斐大泉 | 実を言うと、国道141号の赤い橋は建設中なのだった・・ 隠すのにひと苦労・・ 清里〜野辺山 |

項目トップに戻る トップページに戻る

宮 津 線 みやづせん 〔京都府・兵庫県〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | 移管年月日 | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> 営業係数 |

転換処置 |

| 西舞鶴〜豊岡 84.0km | ’90・ 4・ 1 | 2590 / 435 | 北近畿タンゴ鉄道 | |

|

|

||||

| 西舞鶴〜豊岡 11往復【内 特急1往復】 西舞鶴〜宮津 1往復 西舞鶴〜天橋立 2往復【内 急行1往復】 西舞鶴〜丹後山田 2往復 西舞鶴〜網野 1往復【急行】 宮津〜網野 1往復 宮津〜豊岡 3往復 丹後山田〜豊岡 1往復 |

||||

|

||||

|

|

| 由良川の船着場にて・・ 丹後神崎〜丹後由良 |

大河・由良川を渡る在りし日の急行【丹後】号・・ 丹後神崎〜丹後由良 |

項目トップに戻る トップページに戻る

根 室 本 線 ねむろほんせん 〔北海道〕

| 《路線データ》 | 営業区間と営業キロ | ’83年度・輸送密度<人キロ/km> / 営業係数 | ’03年・運行本数 |

| 滝川〜根室 446.8km | 2302 / 464 | 時刻表を見てください・・ | |

|

|||

|

|

|

|

|

|

| 左上 落石岬をバックに原野を伝う・・ 左中 急カーブを車輪を軋ませて・・ 右上 根釧原野の海岸段丘を伝う・・ 下 さよなら混合列車記念・根室駅入場券 |

|

|

|

| 上と同じ場所で撮ったのだけど・・ 天気によって印象が変りますね・・ 別当賀〜落石 |

|

|

|

|

| 上 テールの光って旅情を誘うよなぁ・・ 下 光と小吹雪が共鳴してダイヤモンドダストとなった・・ いずれも落石駅にて |

上 途中でシャッター切ったのは失敗だったね・・ 最後まで流せば良かった・・ 下 駅名標の光が煌々と光っていた・・ いずれも落石駅にて |

|

|

| 左 特急狙ったの24年ぶり・・ 右 波は音別よりこちらの方がいい・・ いずれも 厚内〜直別 |

|

|

| ブレましたかねぇ・・ 堤防に打ち寄せる波音にビビッてしまったので・・ | コレ・・ 流し撮りっていうのかな? だとすれば25年ぶり・・ いずれも 厚内〜直別 |

|

|

|

|

| 上 漁船を前景にするのも乙・・ 下 貨物は滅多に撮れんので夢中になったな・・ |

まさか貨物がくるとは思わなんだ・・ 不意を着かれた割には良く撮れたかな? いずれも 厚内〜直別 |

|

|

| お目当ての鈍行が上手くいかなかったのでギリギリまで粘る・・ | 冬の暮れは早い・・ まだ16時前だというのに・・ いずれも 厚内〜直別 |

|

| 望遠で撮った画像はこれ以上サイズ圧縮するとボヤケてきますね・・ |

|

| 出来上がりで比較したなら情景が全て入る広角レンズの方が良かったね・・ |

|

| 一点だけ光る海原に合わせる事ができた・・ 3枚いずれも 尺別〜音別 |

|

|

|

|

| 冬の氷結したラムサール条約指定のチライカリベツ川で・・ 厚岸〜糸魚川 |

|

|

|

| 白糠町は軍馬生産地だったそうである・・ 白糠駅 | 『地平線の見える駅』でなかったのね・・ 厚床駅 | すぐに納沙布岬に行っちゃったので 印象薄いんだよね・・ 根室駅 |

|

|

| 過去の遺物を漁ったらこんなのが出てきた・・ 門静駅の旧駅舎だったりする・・ 結構レアでないかい? |

貴重な木造駅舎が現存する糸魚沢駅 二重構造の珍しい屋根の駅舎だそうです 確か、チライカリベツ川湿原と列車を撮る為に下車したんだっけ・・ |

項目トップに戻る トップページに戻る