|

|

|

|

||

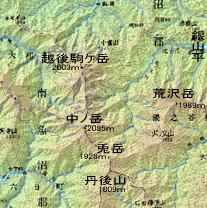

| 越後の『次郎』と称される 越後駒ヶ岳 |

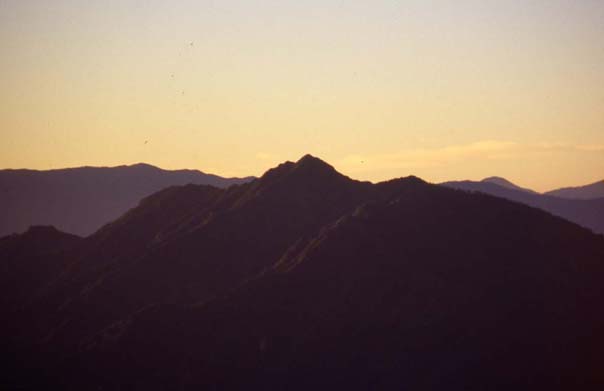

夕空に染まる『越後一郎』・中ノ岳 | |

このページは、 別-7 越後の名峰めぐり の (1) 枝折峠より越後駒ヶ岳・中ノ岳へ 、(2) 銀山平より荒沢岳へ 、

(3) 清水より沢ルートを経て巻機山へ を掲載しております。 (4) 八海山めぐり は別ペーシとなります。

|

|

|

|

||

| 越後の『次郎』と称される 越後駒ヶ岳 |

夕空に染まる『越後一郎』・中ノ岳 | |

別-7 越後の名峰めぐり えちごのめいほうめぐり (越後三山只見国定公園) ・・・新潟県

越後の山々は、花あり、湖あり、岩壁がおりなすアルペンの雰囲気あり、温泉あり・・と、あらゆる角度で山を楽しめる山域だ。 中でも、高山植物が豊富な越後駒ヶ岳 2003メートル と奥只見にそびえる弧高の峰・荒沢岳 1968メートル は、是非登ってみたい峰である。 毎冬、越後地方に降り積もる大量の雪が山を削り、急峻な谷を創造し、雪解け水が清らかな沢音をとどろかせる。 そしてこれらが、山での素晴らしい情景を演出してくれるのだ。 この自然が創造したワンダーランドに、自らの足を思う存分使って訪ねてみよう。

|

|

| 駐車場・トイレ・山小屋情報 | 八海山より越後平野へ1日が暮れる |

行 程 表

<1> 枝折峠より越後駒ヶ岳・中ノ岳へ

《1日目》 小出町市街より車 (1:10)→奥只見湖・銀山平経由で枝折峠登山口 (2:20)→小倉山

(2:00)→駒ノ小屋・小屋より越後駒ヶ岳へは往復40分

《2日目》 駒ノ小屋 (0:20)→越後駒ヶ岳 (3:30)→中ノ岳 (3:30)→越後駒ヶ岳 (0:15)→駒ノ小屋

《3日目》 駒ノ小屋 (0:20)→越後駒ヶ岳 (0:15)→駒ノ小屋 (1:30)→小倉山 (2:00)→枝折峠より車

(1:10)→奥只見湖・銀山平経由で小出町市街

<1> 枝折峠より越後駒ヶ岳・中ノ岳へ

《1日目》 枝折峠より越後駒ヶ岳へ

当初の計画では、<2>コースの荒沢岳と併せて『荒沢岳~越後駒ヶ岳』の大回遊コースを企画していたのだが、荒沢岳と兎岳の間が荒廃して廃道同然となっている現状ではコースを2つに分けて個別に登る以外に手がないだろう。 以上の事を踏まえて、この項目では越後駒ヶ岳から中ノ岳への往復ルートを取り上げてみよう。

さて、登山口である《枝折峠》へのアプローチであるが、できれば前夜までに《枝折峠》までやってきての車中泊が望ましいが、これには問題点が2つある。 それは、《枝折峠》までの国道352号線に通行時間制限がある事、登山口の《枝折峠》から《駒ノ小屋》まで水の入手が難しい事である。 従って、前夜は《奥只見湖》の《銀山平》で車中泊し、ここで水を補給してから車で《枝折峠》に向かう事が望ましいだろう。

《銀山平》を5:00に出発したなら、6時前には登山開始ができるだろう。 それでは、越後駒ヶ岳に向けて登っていこう。

|

|

|

|

|

|

| 上 越後三山の末っ子 『三郎』の八海山 下 イワイチョウ |

中上 キンコウカ 右上 ハクサンフウロ 下 荒沢岳との間に会津地方を潤す 只見川の源流を刻む |

|

《枝折峠》からの登山道は、よじ登るような急登から始まる。 でもこれは見かけ倒しで、登山口が見えなくなる程に上がると、途端に平坦な道となる。 途中に崩れた所もあるが、概ね整備されたいい道だ。

《銀の道》と記された道標に沿って進むと《明神大神》を祀った祠があり、ここで《駒ノ湯》への道と越後駒ヶ岳への道が分かれている。 祠には『明神岳十合目』と示されており、ここが旧《枝折(明神)峠》のようだ。

祠から5分ばかり登ると、それまで覆っていた樹林が開けて峠の高みに出る。 《明神峠》である。

荒沢岳と越後駒ヶ岳の展望はすごぶる良いが、まだ登り始めて1時間も経っていないので、ひと息着く位にして先に進もう。 峠からは再び樹林の中に分け入り、所々水はけの悪そうな粘土層の道を緩やかに上下していく。 途中、道行山 1298メートル という目立たぬピークを過ぎて、相変わらず樹林帯の中を上るとも下るともつかない傾斜で上下していく。 健脚ならば、歩き出してから約2時間で小倉山との鞍部にたどり着くだろう。

だが、この小倉山までの間は、5kmと長い割には標高をほとんど稼いでいないので、頑張ったのに得るものが少ない損な気分にさせられる。

さて、この鞍部から眼前にそびえ立つ小倉山に登るのであるが、見た目よりあっさりと登っていける。 登りきった小倉山 1378メートル の山頂は広いものの、展望は越後駒ヶ岳がよく見える位で特段に変わりばえがなく、しかも日照りがキツいので休憩には不向きであろう。 なお、この小倉山頂上で《駒ノ湯》からのルートと合流する。 小倉山からは、緩やかに下って再び樹林帯に入る。 樹林に覆われた尾根のたわみを越えて、《百草ノ池》への取付に入る。 休憩をするなら、この辺りが木陰となって涼しくていいだろう。 取付からは、急登となってぐんぐん高度を稼ぐ。 急登にひと汗、ふた汗とかいた頃、周囲が開けて《百草ノ池》の前に出る。

|

|

|

|

| 上 小倉山より望む越後駒ヶ岳 下 越後駒ヶ岳頂上にて |

朝の光に照らされた 越後の山なみのプロムナード |

この《百草ノ池》・・、もともとは高山植物の咲き競う池であったらしいが、現在はかなり干上がっていて青々とした草湿地となっていたようである。 現在は復元養生中とのことだが、見た感じではかなり厳しいかもしれない。 池の周りを半周して、前駒への急登が始まる。 見上げる位置に越後駒ヶ岳の岩壁がそそり立ち、強烈な高度差がある印象を植え付けられる眺めだ。 池を越えると更に急登となり、イッキに250m直登していく。

これを乗りきると前駒だ。 ここまでくると、先程の岩峰が眼前にそそり立ち、その上に《駒ノ小屋》の避雷針が見えてくる。 後は、この岩盤(鎖場もあるが、鎖を必要としない位によく踏まれている)をトラバースを交えながら直登で登っていくと、《駒ノ小屋》の建つ高台の上に出る。

小屋の前には、頂上直下の雪渓からの雪解け水が豊富に流れている。 早速、この水で喉の渇きを癒そう。 ひと息着いたなら、宿泊準備を整えてからカメラ片手に頂上を往復してこよう。 越後駒ヶ岳 2003メートル の頂上までは20分もあればたどり着けるだろう。 頂上からの情景は素晴らしく、荒沢岳 1969メートル ・中ノ岳 2085メートル ・八海山 1778メートル の越後山系は元より、平ヶ岳 2141メートル ・至仏山 2228メートル ・燧ケ岳 2356メートル ・浅草岳 1586メートル ・会津駒ヶ岳 2133メートル など、名峰が目白押しだ。 展望を思う存分に楽しんだなら、基地である《駒ノ小屋》に戻ろう。 もし、気力が残っているなら夕焼けを眺めに、もう一度頂上稜線へ登ってみるといい。

山は1日で、最も美しい情景を魅せてくれるだろう。 明日は、荷物をテントの中にデポって中ノ岳を往復してみよう。

|

|

|

| 暮れなずむ 越後駒ヶ岳にて 左上 越後平野へ 日が沈み1日が終わる 右上 夕日を浴びて 染まる中ノ岳 中下 何ともいえぬ美しさを 魅せて1日が終わる 右下 夕空を衝く荒沢岳 |

|

|

|

|

|

|

| 只見川の源流を望む | 上 夜明け空に染まる稜線 下 中ノ岳へ続く縦走路 |

《2日目》 駒ノ小屋から中ノ岳を往復

朝、目覚めたなら、小屋前の広場に立ってみよう。 好天ならば、素晴らしい日の出を望む事ができるだろう。 染まりゆく空、シルエット美しき名峰の峰々、黄金色に輝く雲海、光を浴びてほのかに染まる越後駒ヶ岳と中ノ岳。 気がつけば、夢中となってシャッターを切っている事だろう。 さて、素晴らしい朝日のシーンをとらえたなら、朝日に輝くあの山、中ノ岳へ向かって歩いていこう。 中ノ岳への縦走路は、越後駒への道より通行者が格段に減るので、道の状況は今までと比べ物にならぬ程に荒れている。 従って、指呼の先にそびえる中ノ岳なれど、ブッシュ漕ぎなど一筋縄ではいかない道程が待ち受けている。

越後駒ヶ岳の頂上との分岐を左に取ると、越後駒ヶ岳の南稜に沿って半円を描くように緩やかに下っていく。 歩いていくと、《グシガハナ分岐》で《浦佐》への下山道を分けた後、南稜の突端に出る。

これより250mの大下りだ。 足がガクガクする程の下りは今は良くてもきっちりと蓄積され、帰りには「疲れている上での急登」となって襲ってくるのである。 これを下りきったなら、ハイマツが茂る《天狗平》という所に出る。 ここは『平』といっても平坦ではなく、単に駒ヶ岳~中ノ岳の最低鞍部に過ぎないのである。 ここから望む駒ヶ岳は、《北沢源頭》が鋭く突き上げた迫力ある姿を示している。

ここから中ノ岳に向かって登り返していくのであるが、ササの生い茂る潅木帯となっているので、帰りの日照りのキツさは尋常ではない。

また道も、《駒ノ小屋》の管理人がササを刈り取って道を通してくれているのだが、あくまでもササを刈り取っているだけなので、ササが道を埋めて滑りやすくなっている。 状況としては、「2歩踏ん張れば1歩滑って後退」といった所であろうか。 それに、越後駒~中ノ岳の縦走路には地図上に現れないコブ峰が実に4つもあり、全て150m以上の高度差を持っている。 歩いてみた感想であるが、中ノ岳への道程は《枝折峠》~越後駒ヶ岳の登りよりも格段にキツイのである。

|

|

|

| 八海山と越後平野 | 中ノ岳避難小屋と 越後駒ヶ岳を望む |

中ノ岳頂上にて |

さて、2つ目のコブを越えるとついに駒ノ小屋管理人によるササ刈りが途切れてしまって、ササのブッシュ地帯に突入する。 当然、このブッシュは漕いで行かねばならない。 そして、足場は《檜廊下》と呼ばれる檜の根が絡み合った黒土層となり、上はブッシュ・下は絡み合った檜の根っこが行く手を阻む。 このような状況ゆえ、2つ目のコブ峰から4つ目のコブ峰まで行くのに裕に1時間半はかかる。 だが、4つ目のコブ峰に立っても、まだ終わりではない。 これを下って、ようやく中ノ岳の本峰に取り付く事ができるのだ。 その上に最後の登りは、標高差250mの大登りだ。 駒ヶ岳から点呼の間に見えた中ノ岳まで実にアップダウン4回、登り850m・下り770mと、1日の行程に十分なオーダーであったのだ。 これで、前述で述べた感想どころではなく、本当にキツい行程だという事が証明できたと思う。

中ノ岳の登りは三段の段丘状となっていて、三つめの段丘を登りきると《中ノ岳避難小屋》が見えてくる。 この避難小屋であるが、建付けは立派だが水はなく、宿泊には水の持参が必要となる。

もちろん、駒ヶ岳からの稜線上には一切の水はない。 あるのは、《駒ノ小屋》前の水場だけである。 本日の行程の折り返し点・中ノ岳 2085メートル の頂上は、小屋からほんの2~3分である。 小屋でクールダウンした後にいってみよう。 頂上からの展望はやはり駒ヶ岳が雄々しく、最も目を魅く山容を示している。 また、八海山が駒ヶ岳の頂上より近く、稜線の嶮しさをはっきり捉える事ができる。 なお、縦走して《六日町》方面に抜けるのであれば、《十字峡》経由で《しゃくなげ湖》に下るルートと、《祓川》を経て八海山への三山完全縦走ルートの二つが山頂より分岐している。

帰りは往路を戻るが、たぶん日差しがピークの時間帯となっているだろう。 従って、照り返す日差しでの蒸し焼きの中のアップダウン4発は覚悟せねばならない。 体がデキ上がっていたワテでさえ、帰りはヘバって3時間半かかったのだ。 疲れた足では、4時間超を見越しても決してオーバーではない。 これをこなしてイッキに下る事も時間的には可能であるが、『日本百景』の根幹である「景色を楽しむ」という事に相反するのである。 それゆえ、今日の行程は《駒ノ小屋》泊としたのであるが・・。 《駒ノ小屋》に昼過ぎに戻ったなら、昼寝でもして疲れを取ってから、夕日・・そして明日朝の夜明けのシーンをゲットしよう。

|

|

|

| かぎろいの朝 左上 かぎろいの空に 山のシルエットが・・ 右上 湧き立つ朝もやが 感動を呼ぶ至仏山 中下 かぎろいに染まる 奥日光の山々 右下 ひときわ目立つ 二ッ角を魅せる燧ヶ岳 |

|

|

|

|

|

|

| 上 奥日光の山々から昇る御来光 下 朝日に照らされる駒ノ小屋 |

朝の光に染まる中ノ岳へのモルゲンロード |

《3日目》 駒ノ小屋より下山

下山道は、《1日目》で登ってきた往路を忠実に下っていくだけである。 3時間半もあれば下山できるであろう。 また、道も憶えているだろうから心配はいらない。 朝起きて、素晴らしい日の出のシーンを眺めた後、駒ヶ岳に登って「しばしの別れ」を告げてから下山するのもいいだろう。 いずれにしても、間違いなく午前中には下山を終える事ができるだろう。 なお、《枝折峠》からの国道352号線は、午前中は《銀山平》方面への一方通行となっているので、帰りは《銀山平》経由で帰るようにしたい。

項目トップに戻る トップページに戻る

|

|

| 駐車場・トイレ・山小屋情報 | 秋色に彩られる荒沢岳 |

行 程 表

<2> 銀山平より荒沢岳へ

小出町市街より車 (0:40)→奥只見湖・銀山平 (2:40)→前嵓 (1:40)→荒沢岳

(3:40)→奥只見湖・銀山平より車 (0:40)→小出町市街

<2> 銀山平より荒沢岳へ

越後の名峰を語る上で忘れてはならないのが、この荒沢岳である。 穏やかな山容の越後の峰々の中にあって、コウモリの翼のように骨っぽい尾根を張り出した荒々しい山容を魅せている。 また、望む方角によっては、尖峰を天に衝き出すピラミタルな姿も魅せてくれる。 そして、この峰への登路も、荒々しい岩峰によって手強く、登り甲斐のあるものとなっている。 さて今回は、越後の名峰群の中にあって最も魅力的な山に、最も彩り鮮やかな秋の紅葉時に登ってみよう。

|

|

| 左 天高い秋空と越後駒ヶ岳 右 絢爛絵巻に彩られる 荒沢岳への尾根道 |

登山口となる《銀山平》は、《奥只見湖》の最奥端にあたる所で、《尾瀬》や《奥只見》の名峰への玄関口だ。 かつて、陸の孤島であったこの地域も、『奥只見シルバーライン』の開通によって今では車で容易に訪れる事ができる観光地となってしまった。 ここまで観光地化してしまうと秘境のイメージは薄れゆくが、山と大自然のおりなすその姿だけは自らの足をもって行かねば体感する事は叶わない。 さぁ、これより彩り鮮やかな秋の峰々へ、大自然のキャンパスいっぱいに広がる秋の気配を味わいにいこう。

・・『奥只見シルバーライン』の《銀山平》出口にある《銀山茶屋》より、500mほど《枝折峠》側へ進んだ所が荒沢岳の登山口だ。 登山口には、荒沢岳への登路状況が立て看板で記してあるので一目確認していこう。 これを怠ると、筆者が体験した如くの怖ろしい思いをするので御用心。 登山道よりは、対岸の彩り鮮やかな山肌を見ながらイッキに高度を300m上げる急登だ。 日頃の鍛錬度合がすぐに把握できるような急登を乗りきると、標高1091mの三角点のある荒沢・前山に登り着く。

ここでは、誰しもひと息着きたくなるだろう。 それは、雄大に裾野を広げる越後駒ヶ岳と秋の気配。 そして正面には、コウモリの翼の如く尾根を展開する荒沢岳の彩り鮮やかな山肌。 ちょうどひと汗かいて何かを欲する時に、的面の情景が広がるのだ。 しばし、カメラ片手に大自然からの最初の贈物を享受しよう。

|

|

|

|

||

| 上 未丈ヶ岳は深い秋色だ 下 前嵓での試練 鎖のない岩場 |

石斧のような前嵓の岩塊 | |

この荒沢・前山からは少したわみ気味に下り、眼前にそびえる《前嵓》に向かって尾根筋を伝っていく。 辺りは彩り鮮やかな紅葉群・・、しかし足下は落葉が霜に巻かれているなど、季節の変わり目を肌で感じ取れる中を歩いていく。 尾根筋を伝っての《前嵓》の大岩盤の付け根までは、緩やかな勾配で何ら問題はない。 だが、《前嵓》に取り付くと様相は一変する。 これより、相次ぐ鎖場とハシゴ群、門やルンゼ状に迫り出した岩崖が行く手を阻む。 取り付いた最初の内は、まだ鎖場であるので、何とかよじ登れる。 しかし、登っていくごとに、鎖場が鎖場ではなくなるのだ。 それは、このルートが、夏のシーズン以外は鎖を取り外してあるからである。 彩り鮮やかな秋でさえ、この山域はシーズンオフで静寂な所なのである。

《前嵓》の肩に登り着くまでに1ヶ所オーバーハングでツルツルの岩肌の登りがあり、それも期待通り!?鎖が取り外してあって、周りの潅木をモンキークライムで這い上がらねばならない。 登山口の立て看板には、登山道のこのような状況が告知してあったのである。 当然、これを見て自重する登山者がほとんどだろうから、何も見ずにやってくると前述のように怖い思いをするのだ。 《前嵓》の肩までやってくると、一度展望が開けて錦色に染まった荒沢岳への登路が一望できる。 《前嵓》の石斧のような大岩盤も美しく彩りづいていた しかし、ここからが本当の難路である。 あの石斧に向かって一度下ってから、斧の刃渡り下部をトラバース気味に斜上していくのだ。 もちろん、鎖は一切取れ外してある。 鎖はあっても北アの奥穂高岳~西穂高岳なみの難路であるのに、これで鎖がないと大変怖ろしいのである。 登り時はそれ程キツくはないが、下りともなると足元が見え辛くおっかない。 概要は次の通りである。

・・《前嵓》の肩からは、一枚岩状(傾斜はそれ程でもない)の岩盤を下り、底部に広がる沢の源頭のような岩石礫帯を跨ぐ。 ここから泡状にボコボコした崩岩帯を100mに渡って、ほぼ直登気味に登っていくのである。

手掛かりは、半分浮石みたいな泡状の岩ボコと、鎖を掛ける為に岩に打ち込まれたアングルのみである。 下りの場合、泡状の岩が下方の視界を遮って、しかも浮石も多くホジションが取り辛い。

もう、アングルに手足を掛けながら下らねばならない。 この場所を鎖なしの状況で余裕に通過するには、登攀 とはん (岩登りの事)の技術が必要だろう。

|

|

|

| 左 秋の筋雲と奥只見湖 中 秋満開の荒沢岳 右 頂へ・・ 絢爛に彩る秋色から白銀の冬の世界へ |

これを登りつめると、取り外した鎖がトグロを巻いて置いてあった。 そして、そのすぐそばに、白ペンキで『頂上アト2.0h』と記された岩道標と《前嵓》の頂上標がある。 ここからは、《前嵓》の肩から望んだあの錦色の尾根上を一直線に頂上までつめていく。 登っていくごとに、紅葉樹林からダケカンバなどの潅木林に変わっていく。 足下も落葉という秋の世界から、雹や氷という冬の世界に様変わりしつつある。

荒沢岳本峰に突き上げる《北ノ又川》支流の左俣源頭も、雹と氷の筋に飲み込まれていた。 尾根筋を一直線に登りつめて、花降岳 1891メートル と荒沢岳との稜線の肩に出る。 ここまでくれば、頂上まで一投足だ。

1ヶ所鎖場(大したことはない所だが、どういう訳かここには鎖があった・・)を越えて、越後の名峰・荒沢岳 1969メートル の頂上に立つ。

|

|

|

| 荒沢岳頂上より望む 越後『一郎』と『次郎』 |

燧ヶ岳の二つの嵓も 手に取るように |

深い山なみの 果てには平ヶ岳も |

越後の名峰からの展望は、周囲の山々の眺めを欲しいままにできる。 山らしい容姿を魅せる越後駒ヶ岳 2003メートル と、抱いていたイメージとは違う骨っぽい節々を《北ノ又》へ落とす中ノ岳 2085メートル ・・、その名が示す通りどこまでもまろやかな山容を魅せる平ヶ岳 2141メートル ・・、2つの角を突き上げて一目でそれと判別できる燧ケ岳 2356メートル 。 その他にも、至仏山 2228メートル や浅草岳 1586メートル ・未丈ヶ岳 1553メートル ・・、そして飯豊や奥日光の山なみも望める。 それは、この山が名だたる名峰群の中央の位置にあるからだろう。 それに、山だけではない。 《北ノ又川》から続く《奥只見湖》も深い蒼を示し、周囲の錦絵巻に溶け込んでいる。

これ程の眺めを魅せられると真に去り難いが、ここには水もなく、ましてや幕営適地もない。 秋も深まると、夕暮れも早くなる。 程よく切り上げて、下山に向けて気持ちを高めていこう。 生半可な気持ちで下ると、あの難所は事故の元だ。 鎖が取り外されている時はより集中力が必要となり、下りは上り以上に時間がかかるかもしれない。 なお、鎖は例年7月~10月初旬の登山シーズンのみ掛けられるとの事である。

前述の通りこの山域では、周囲が錦絵に染まる秋本番はオフシーズンなのである。 下山を終えて観光地の《銀山平》に戻ると、温泉あり、湖上遊覧船あり・・と、途端にシーズンたけなわとなる。

日程に余裕があれば、行楽に費やすのもいいだろう。

|

|

|

| 越後駒ヶ岳より望む荒沢岳 左上 ひときわ目立つ 荒沢岳のシルエット 右上 朝の空を衝く荒沢岳 中上 ピラミタルな姿を 夕空に映す荒沢岳 右上 夜明けのシルエット |

||

|

|

|

項目トップに戻る トップページに戻る

|

|

| 駐車場・トイレ・山小屋情報 | 沢ルートを伝って巻機山へ |

行 程 表

<3> 清水より沢ルートを経て巻機山へ

《1日目》 JR六日町駅よりバス (0:45)→清水バス停 (0:40)→桜坂駐車場〔登山口〕 (0:40)→吹上ノ滝

(0:40)→ヌクビ沢出合 (1:00)→行者ノ滝 (2:00)→ヌクビ沢源頭 (0:30)→巻機山・割引岳鞍部〔割引岳へは所要15分〕

(0:20)→巻機山〔牛ヶ岳へは所要40分〕 (0:30)→巻機山避難小屋

《2日目》 巻機山避難小屋より巻機山稜線への往復と周遊・所要4時間 (0:20)→前巻機 (1:00)→六合目展望所

(1:10)→焼松〔五合目〕 (1:00)→桜坂駐車場〔登山口〕 (0:40)→清水バス停よりバス (0:45)→JR六日町駅

<3> 清水より沢ルートを経て巻機山へ

《1日目》 割引沢・ヌクビ沢を遡って巻機山へ

さて、この項目では、南越後の名峰・巻機山へ登ってみよう。 ただ単に登るだけではなく、変化に富む沢ルートを絡めて、沢の源流にひそむ瀑布群も堪能するちょっと贅沢なプランで楽しんでみよう。

なお、アプローチであるが、JR六日町駅から1日3本ある路線バスを使うと関西・関東の主要都市からも週末利用山行の計画が可能なので、これは大いに利用したい。 それでは、ガイドを始めよう。

前述したように、巻機山の登山口である《清水》までのバスは1日に3本ある。 山行の基本が早朝の行動開始である事から、前日の最終(JR六日町駅 16:35発 ’21年度)で登山口の《清水》までアプローチして、前夜はキャンプ場等で宿泊するのが望ましいだろう。 また、《清水》の集落には民宿が3件ほどあり、前日アプローチへの受入状況は整っている。 なお、筆者は前日の宿泊をキャンプ対応としたので、キャンプ場をスタート地点としたいと思う。

登山口のバンガロー区域より

見上げる巻機山

キャンプ場から登山口である《桜坂駐車場》へは、5分程である。 駐車場には水場がなく、トイレも見渡した限りではなかったので、この設備がしっかりとあるキャンプ場は登山の開始地点としては打ってつけだろう。 駐車場の奥にある登山口を越えると、すぐに尾根筋を伝う初心者ルートの《井戸尾根コース》を分けて、左下を流れる《割引沢》の上方を伝うようになる。

小さな乗越を一つ越えると、《割引沢》へ下降する沢ルートと、このまま沢の左岸を高巻く迂回ルートとの分岐に出る。 分岐には棒状の道標が立っているので見落とさないようにしたい。先を急ぐのであれば迂回ルートであるが、今回の目的は“源流沢を堪能する”事にもあるので、進路は沢ルートを取ろう。

分岐を左手に進んでいくと、急下降で沢へ下り着く。 飛び石伝いに沢を渡渉すると、いきなりオーバーハングに出っ張った大岩が現れる。 これを巻き伝うのだが、この大岩はかなり出っ張っていて、手足のホールド位置に苦労する事だろう。 また、この大岩巻きのアシストとなる『バンド』は鉄鎖ではなく赤い布で、見るからに心許ないのである。 これを越えると、沢は一枚岩のスラブ上をウオータースライダーのように落とすようになる。 そして、その上はこのスラブ岩が形成した草付の土手となる。 このスラブ岩は見事な程にツルツルで、下手に足をかければ踏み外して転ぶ危険もある程だ。 このツルツルのスラブに乗った草付や土など、踏ん張りの利く部分を踏みしめながらしばらく行くと、スラブ岩がトヨ状に割れた中を落水が流れる《吹上ノ滝》が見えてくる。

|

|

| 『日本の滝100選』の《吹割ノ滝》を 思わせるナメ滝《吹上ノ滝》 |

滝を形成するツルツルのスラブ岩を 伝っていかねばならない |

《吹上ノ滝》を下に見下ろしながらこのスラブ岩を伝っていくと、やがて滝床の岩質と同じく真っ白なスラブ岩の巨大一枚岩盤にぶち当たる。 ルートはこの真っ白な大岩の上部を伝うように続いているのだが、この大岩には取っ掛かりが皆無といっていい程に乏しく、気を抜けば滑り台より滑り落ちるが如くズルズルとすべり落ちていくのである。 どうやらこのスラブ岩は、岩質が軟質過ぎてアングルを打ち込む事ができないようである。

ここは、岩の切り目に見当をつけて乗り切ろう。

この大岩を越えると沢は大きく右手に折れ、ルートもそれに従って右へ折れていく。 その右へ折れた先には、この沢ルート最大の落差を誇る《アイガメの滝》が、沢全体を使って滝スダレを掛けている。

沢の原風景を思い描かせるなかなかの名瀑だ。 だが足場はすごぶる劣悪で、落ち着いて滝見物に興じれる状況ではない。 なぜなら、ルートは相変わらずのスラブ岩のトラバースが続き、しかも足場は先程にも増してか細くなってくるのである。

|

|

| 左 見渡しても道らしいものは見当たらず 事実もトラバースで伝うのみ 右 落差40mに滝スダレを掛け沢の 原風景を魅せる名瀑《アイガメの滝》 |

ザックを下ろすスペースもない細い足場のトラバースでこのスラブ岩を伝っていくと、《アイガメの滝》のすぐ横に切られたスラブ岩の段をほぼ直登で上部の草付までよじ登っていく。 先程目にした滑らかなスダレ滝とは思えぬ程の猛烈な急登だ。 しかも、滝飛沫で常時濡れたスラブの岩段ということで踏ん張りに乏しく、気を緩めればズルズルと滑り落ちかねない難所だ。 スダレを掛ける名瀑を横目に見たなら是非ともカメラに収めたい所であるが、これほどに通過に難儀する所では見送るより手はないだろう。 こうなれば、イッキに難所を越えて安全な草付の中にもぐり込むに限るだろう。 草付の中に入って15分程登っていくと、滝上部に形成される河原の上に出る。 ここが、《ヌクビ沢出合》である。

ここは最初に分岐した迂回ルートとの合流点との事だが、漠然と広がる河原が続くせいか、どこが迂回路との合流点かが判別できなかった。 また、ここより分かれる《天狗尾根》へのルートも発見できなかった。

この事から、この河原付近は限りなく道が不明瞭で、「道ロストの危険が高い」という事が懸念されるのである。 周囲に気を配って、ペンキで岩にマークしてある矢印を見落とさずにいこう。 ゴロゴロと転がる河原の大岩を伝っていくと、河床がスラブの大岩に変わって大きく傾斜をつけて盛り上がってくる。 ここは《布干岩》といい、この大岩を滑り落ちる落水を横目に見ながら滑り台を登るが如く、この傾斜を張り付いて登っていく。 言葉で記しても上手く表現できないので、ここは掲載写真から雰囲気をつかんで頂ければ・・と思う。

|

|

| 左 巨大なスラブの河床を登っていく 沢ならではのルートだ 《布干岩》にて 右 白布と黒光りした岩肌が印象的な 20mの直瀑《行者ノ滝》 |

《布干岩》の巨大なスラブを最上部までつめると、右手から《三嵓沢》が合流し、ほどなく20m程の直瀑《行者ノ滝》が見えてくる。 黒光りした岩段に落水模様を描き、幽谷の美を魅せる優雅な滝だ。

しばし、この滝を目にして、難路歩きで高揚する心を鎮めよう。 そして、心を落ち着かせたなら、次の難関に挑もう。 さて、次の難関に当てはまるこの先の進路であるが、状況としては《三嵓沢》を仕切るように張り出す支尾根によって左右とも塞がれ、また前方はこの直瀑によって行き場を封じられた袋小路なのである。 だが注意して見渡すと、右側の《三嵓沢》を仕切った支尾根の土手に登路が掘られているのが発見できるだろう。 しかし、これはかなり困難な崖の直登である。 鎖やロープはなく、クラック状の崖に足を掛けてよじ登るしか手はない。 周りのクマザサをもつかんでよじ登るとこの滝の落ち口に出る。 前方には烏帽子のように尖った割引岳の天狗岩が望まれるが、目的地の割引岳から続く稜線はまだ遙かに先だ。

これより先の沢は、先程よりも更に荒れたゴーロ地帯となる。 少し前に進むにも巨大な大岩を1つ1つ乗り越えねばならない。 また、函状の土手の足場の悪いトラバースや20mの段瀑の大高巻きなど、一般ルートと呼ぶにはかなり無理がある難ルートだ。 ここは、沢の源頭へつめるに従って細っていく沢に希望を見出して登っていこう。 幾度かの支沢を分ける毎に沢は細っていき、徐々にではあるが源頭が近い事を思わせてくれるだろう。 やがて、細くなった沢本流より左手の涸れ沢に移って、右手に延びる稜線からの草付きの土手へと登っていく。 この草付きの土手は緩やかに見えるものの、登ってみると取付がかなりキツく、今までの難路で疲れた心身にとってはかなりの仕打ちとなる事であろう。

この草付きを約30分程登ると、今までの苦労がウソのように緩やかな踏跡より稜線上に飛び出す。 稜線からこの沢への降り口を見ると、「間違って安易に入り込む者がいないか」と老婆心を抱く位である。

まぁ、横に『沢ルートは下山禁止』の看板が設置されてはいるのだが・・。 この稜線のコルより、一等三角点のある割引岳 1931メートル へは上り15分位であろう。 天気が良ければ、巻機山塊の一番端にある高みよりの360°の展望が広がるという。 だが、残念ながら稜線に着いた途端大雨が降ってきた為、写真を撮る事は叶わなかった。 また、巻機山の本峰 1967メートル ・牛ヶ岳 1962メートル も同様である。 そういう訳で、『このページを飾る写真を再び撮りに行く』という宿題を負う事になったが、これはワテにとっては楽しみな宿題である。

稜線よりは、木道の敷かれたなだらかな草原状の起伏を2つ程越えると《井戸尾根》への下降口である《御機屋 おはたや》である。 本峰の頂上三角点は少し先にあるが、現在はここを頂上としているみたいである。

本当の頂上に立ち寄ったなら、この《井戸尾根》を下って今日の宿泊場所である《巻機山避難小屋》へ向かおう。 道は完全に整備され、木道と木の階段が敷設されたルートを25分程下ると、これまた立派な《巻機山避難小屋》が見えてくるだろう。 天気が良ければ付近にある池塘などを見物しながらの楽しい下りだが、ワテの訪れた時は前述の通り大雨でそれどころではなかったのである。

なお、この避難小屋であるが近年に建替えられたらしく、中に人力撹拌式のバイオトイレがあるなど住環境の優れた小屋である。 「水場もある」との事なのだが、ワテが探勝した秋期は源頭沢が涸れるみたい(その後の調査で、テント場の高台から崖を下ると、常時水の流れる沢があった)で水を得る事ができなかった。 こういう時の為に、いつでも水は持ち歩くようにしたい。 ちなみに沢ルートでバテた筆者は、沢で汲んだ水を飲み干してしまった為に雨水をナベで集めるハメとなった。 筆者の愚体験を他山の石として、水を確保する重要さを認識していただければ・・と思うのである。 この雨が上がる事を願いつつ、この立派な小屋で一夜を明かそう。

|

|

|

|

| バイオトイレまで設置されている 近代的な小屋《巻機山避難小屋》 |

上 夜が明けて小屋の外に出ると そこは一面の銀世界だった 下 昨日は大雨で本峰は撮れず 今日も一面銀世界の小吹雪で これしか撮れず |

《2日目》 井戸尾根ルートを下山

朝目覚めると、「いい天気になれ」との願いは叶うどころか最悪の展開の小吹雪状態であった。 これでは本日に予定していた巻機山上での周遊はとても無理で、このまま下山するより手はないだろう。

昨日も述べたように、山上周遊は次の宿題に取っておこうと思う。 それでは、現在持ちうる装備で雪に対する備えを万全にしたなら出発しよう。 なお、秋の山はこのように目まぐるしく天気が変わるのである。

秋の山を目指すのであれば、雪に対する備えや心構えなど雪に対する対策を想定する必要があろう。

小屋より出ると、一晩で50cmという積雪で銀世界が広がっていた。 昨日小屋の前にあった木道は完全に積雪下に埋もれ、踏跡一つない白いキャンバスが広がっていた。 安全な所にいれば心ときめく眺めなのだろうが、これより山から下りる者にとっては困惑以外の何者でもない情景だ。 なぜなら、木道によって示されていたルートが、全て消されて真っ白な雪原となっていたからである。 この事により、この小吹雪の中を下山するという困難と共に、「ルートを見つけながら下っていく」という課せも背負う事になったのである。

初心者ルートの《井戸尾根ルート》といえども、目印や目標となるものを失えば厄介なモノとなるのである。 下に埋もれている木道をピッケルで刺して、木道の位置を確認をしながら行かねばならない。

これを怠れば、ルートを外しての遭難も有り得るのだ。 また、雪の乗った木道を踏みつければ、ハデに転ぶ事は必定である。 ルートを外せば大変な事となるし、何度も転ぶとケガや気力の萎え、そして濡れる事による疲れを引き起こすのである。 これは心身に負担をかける下りとなったモノである。 しかし、進み下らねば活路は見出せないので、とにかく出来うる限りの確実さを確保しながら下っていこう。 標高1500m位まで下りきると、雪も解けだしてこの最悪の状況から抜け出す事ができるだろう。 この小吹雪の中の過酷な下りで前巻機〔ニセ巻機〕 1861メートル の山頂標柱と『九合目』と標された道標を見た時は、大げさなようだが「大いに救われた」と感じたものである。

|

|

|

| 小吹雪での下山で 心を落ち着かせた情景 左上 艶やかな紅葉も 心なしか寂しげに 右上 一瞬、小吹雪がやんで 銀世界が視界に・・ 中下 向こうに延びる天狗尾根は 荒れ模様だろう 右下 小吹雪を呼んだ 前線の雲の境目が見える |

|

|

この前巻機からは斜面に広く取られた丸太の段を下っていくらしく、丸太の段を埋め尽くした雪原も段々状を刻んでいた。 この下りでは所々に丸太に打ち込んだ鉄杭が露出していたのでルートは把握できたものの、この雪に埋もれた丸太や鉄杭に引っ掛かっての転倒が新たな恐怖となり得るのである。 丸太はともかく、鉄杭なら大ケガ必定であるからだ。 この下りをおっかなびっくり下る事で、「自然の力は人間のちっぽけな構造物をいとも簡単に凌駕するのだ」と思い知られたものである。

この広い斜面の坂を下りきると、ようやく下の視界が開けてくる。 そして、下るにつれて足元の雪が薄くシャリシャリになってくる。 ここまでくれば解けた雪で濡れて気持ち悪い感触とはなるものの、「ひとまず安全な所まで下りきった」とホッとする事だろう。 ホッとして心に余裕が出てくれば、やはりこの銀世界を楽しみたくなるものだ。 ここはカメラを取り出して、またとない冬山に様変わりした情景を収めていこう。

|

|

|

|

| 上 上越国境より南の空は 秋晴れのようだ 下 遠くに見える山は苗場山であろうか |

上 谷川連峰も薄っすらと 雪化粧を始めて・・ 下 如実に前線の雲が境界線を示して |

さて、下りの道であるが、雪は下る毎に解けだして、《六合目の展望台》を過ぎる頃には雪解けの流水で道が冠水するようになってくる。 雪でスリップしたりすると、途端に濁った雪解け水でビショビショに濡れてしまう。 もう道のロストの心配は完全になくなるが、手袋といい上着といい靴といい、完全に濡れネズミとなってしまう。 また、この巻機山の地質である粘土質の水はけの悪い土質にも悩まされる事だろう。

踏ん張るとヌルリと滑り、尻モチでも着こうモノなら途端に泥坊主と化するのである。 そして、水の吸収の悪い粘土質はルンゼ状に掘られた登山道に雪解け水をそっくりそのまま流し、登山道の全てを泥水の沢に変えているのである。

雪が解けたら解けたでこのような新たな困難が待ち受けているので、思うように下山ははかどらないのである。 《六合目の展望台》より《五合目の焼松》まで小一時間はかかったであろうか・・。

また、頂上稜線で撮れなかった悔いを取り戻すべく立ち止まる毎にカメラを取り出したりしてたので、大いに時間を食ったのである。 従って、今回の自らの所要タイムは全くアテにならないものとなってしまったのである。

|

|

|

|

| 谷川連峰の山なみと ナナカマドの実 |

上 迫力をもって 初冬の山なみが押し寄せる 下 前景に雪を乗せた枝を配してみた |

下りついた《五合目の焼松》では、今まで遮られていた左手の展望が望めるようになる。 ここでは雪をまとった巻機山の本峰と、巻機山を源とする《米子沢》がゴルジュと連瀑を刻んだ雄大な秋風景を拝む事ができた。

この山に登った当初の目的が「秋の紅葉を楽しむ」とあっただけに、最後の最後でその望みが叶えられた訳である。 《五合目の焼松》からは完全に雪も消え、またこれよりルートが直角に折れる事もあって、登山道に雪解け水が流れ込んでの『にわか沢』より解放される。 後は、所々水溜りとなったぬかるみを避けつつ下っていく。 所要時間で1時間って所であろうか。 合目道標に示される標記が『二合五尺』となると、程なく登山口より飛び出し簡易舗装の道を歩くようになる。 少し歩くと登り時に使った《ヌクビ沢》ルートの登り口と合わさって、《桜坂駐車場》の登山口に下りつく。

下りついて見上げる山は、天気も回復してまたとない紅葉真っ盛りの情景であった。 しかし、小吹雪の中を下りてきたワテには、この紅葉をカメラを収める気にはならなかったのである。 それは、「今度来た時に、秋の山と紅葉を撮れればそれでいい」と思ったからである。 この宿題を成せる日が来るのを、ワテ自身心待ちにしている次第である。

後は、舗装道をバス停まで歩いていくだけである。 バスは1日3本しかなく、下山となると14:20発(’21年度)のバス以外は使えそうにないだろうから、麓の《清水》でタクシーを呼ばねばならないかもしれない。

また、せっかく来た『湯の里』の南越後である。 時間が許す限り、登山後の楽しみである山の汗を落とす『温泉めぐり』に繰り出したいものである。 温泉や南越後のお土産についてはそれを扱った専門ガイドに譲るとして、この山旅のガイドを終えようと思う。

|

|

|

| この山行の思い出 左上 もうじき頂の冬が 麓に駆け下りる事だろう 右上 沢ルートも雪をまとい 中下 ぶ厚い雲がとけて 上越国境の山なみが 右下 あの尖がった山は 谷川岳か・・ |

|

|

※ ’06の秋に豪華絢爛たる秋絵巻の巻機山を歩く事ができたので、興味のある方はコチラをごろうじろ・・

項目トップに戻る トップページに戻る